|

|

|

1・石膏原型に水をすわせた後、土間砂をふるいでふるった土で鋳型の押台(見切り面)をつくる。原型にはうすめたカリ石鹸を塗る。

|

2・原型に紙土を貼り付ける。このとき離型材として油を紙土の原型につける面に塗る。型抜けできそうにないところは小寄せを作る。

|

|

|

|

3・紙土を付けた後は、埴汁を紙土部分に塗り、玉土を付ける。しかし、小寄せ部分、押代部分には埴汁をつけないように気をつける。

|

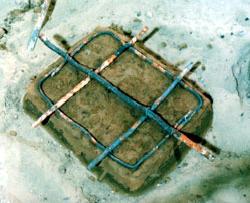

4・玉土をつけた後は素灰で乾燥を促し、筋金で型を補強する。筋金は押台の外に出るぐらい長めにする。 |

|

|

|

5・玉土の上に埴汁を塗り、粗土を付けていく。このとき筋金も埋めるが、筋金の端を型から少し出しておく。

|

6・素灰で乾燥を促し、型が乾燥したらもう半面の鋳型作り。

|

|

|

| 7・型をひっくり返し、慎重に原型を取り外す。 |

8・原型を取り外したところ。小寄せを元のところに取り付け、壊れたところがあれば補修する。 |

|

|

|

9・ハマリを作る。ハマリは凸凹状の物で、これで上下型同士を噛み合わせる。

|

10・裏土を張る。裏土の厚みが金属の厚みに相当する。

|